唐尺八的制作数据比例参数

请注意版权属下列连结之网站所有. 连结时若发生无法下载,请稍后再试,或原始网页已经移除.如果你希望取得更详实完整资讯,建议直接连结该网站.

续 尺八源由-2

http://tw.myblog.yahoo.com/shakuhachi-taiwan/article?mid=234

尺八研究

文:上海艺术研究所 陈正生(2003/10/30)

http://suona.com/instr/ph20031030.htm

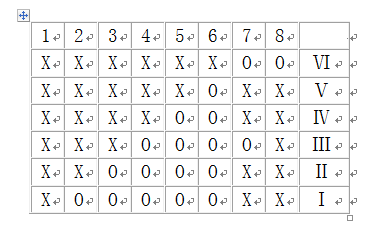

关于正仓院所藏八支尺八,在《正仓院的乐器》中记录着日本专家们的测试报告,其中包括这八支尺八的製作规格、所测得的频率,以及测频时所用的指法。其“叉口”指法(OXXOXX)无疑是近代洞箫的演奏指法,而与现代洞箫指法(OXXOOO)微有差异。现将测频时所用指法罗列如下(X表示按没之孔,O表示开启之孔)【6】:

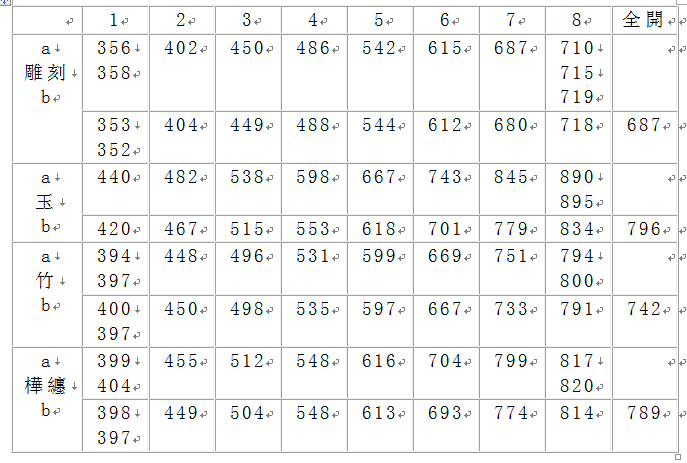

为了缩短篇幅,现将这八支尺八中的前四件(雕刻、玉、竹、桦缠)频率录于下(单位:赫兹)【6】:

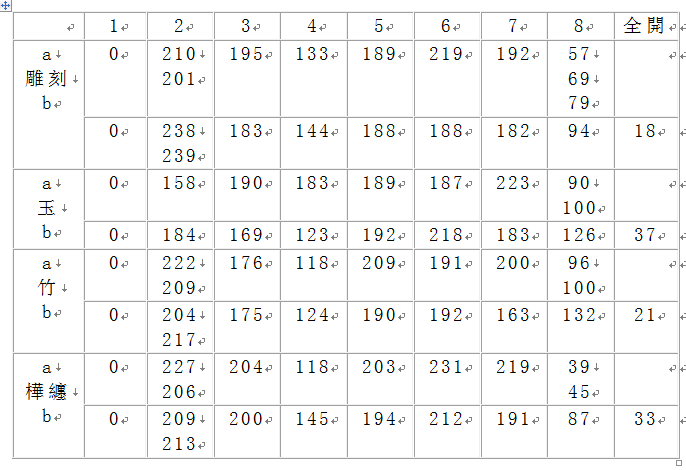

如此的频率,给人的印象并不十分明晰,无法从这些频率中看出各个音孔之间的音程关系。为了能直观地理清其音程关系,笔者现将这些频率换算成音程(音分),以便于读者对照(单位:音分):

从频率换算成的音分值(音程)表中,不难看出这些尺八的音律学的意义:它们很象民间的旧式均孔箫笛的音律。这种音律,杨荫浏先生曾称之为“等差律” 【7】,即现代很多专家所说的“七平均律”。

这儿需要说明的是,每一支尺八,测频时都由a、b两位演奏家吹奏。从所列四支尺八的频率来看,就某一支尺八而言,若吹奏者的底孔(笛体中声)音比较高,则各个音孔的音都比较高,若底孔的音比较低,则各个音孔的音都比较低。再作进一步分析你还会发现,凡是底孔音偏高的,各音孔之间的音程关系是,下把位元音程偏窄,上把位音程偏宽:底孔的音偏低的,下把位音程偏宽,上把位音程偏窄。这一情况说明,演奏家在测频过程中没有对尺八各个音孔的频率进行选择,也没有作任何的人为音程控制。

同一支尺八,两个人的演奏,何以会有如此的差别呢?演奏家一般会说,这是因为各人的口风不同的缘故。实际上这是由于口缝位置不同而产生的结果。当口缝位置偏前,口缝与吹口的边棱距离短,管端的校正量大,各个音孔的频率都偏低,此时音孔自上而下,各孔之间的音程由小变大;当口缝位置偏后,口缝与吹口的边棱距离稍长,管端的校正量变小,各个音孔的频率都偏高,此时音孔自上而下,各孔之间的音程由大变小。

因为这个道理,製作箫笛校音时只有保证管口校正量的稳定,才能保证音准;同样,演奏者也只有用校音时的管口校正量吹奏,才能保证音准。正因为这个道理,在对唐代尺八除了客观的测频而外,也应该允许演奏者加以主观选择,以吹奏合适的音调后再行测频。此时的音律情况恐怕更能符合其音律实际,因为这些尺八毕竟是用来演奏的乐器,而不是专供人们用来测频的。

日本专家对正仓院所藏尺八的检测资料,于我们这些无缘接触这些珍贵乐器的人来说,是极其有意义的。因为根据这些资料,我们不仅可以知道其概貌,甚至还可以仿製。但是专家们在的检测过程中,忽略了应该把它们当作乐器使用时,其音律有很大的可塑性的问题。这当是一个不小的缺憾。这缺憾儘管还可以用仿製品来补作研究,但毕竟不具备原器的权威性。

(五) 尺八在日本的流传

正仓院藏存的8支唐代尺八藏品,日本称其为“古尺八”,这种尺八并没有流传下来。日本现代尺八,据说乃是由我国宋代传过去的宋尺八演变而来的。宋代,日本有位叫觉心的和尚(法灯国师),在中国学会的尺八曲《虚铃》,于1254年回国时带回日本。觉心的弟子寄竹(后称虚竹)学得《虚铃》一曲后,又创作了《雾海篪》和《虚空》二曲,并建立了普化本宗。

宋尺八的选材标准是否同唐代尺八一样,文献缺乏记载,也无传世实物,因此不知详情。但是宋尺八为五孔尺八,则是与唐尺八相异的。这种五孔的宋尺八,于元明时期虽然已经衰微,但明末清初还在民间流传也是事实。明末学者方以智(1611—1671),在他的《通雅·乐器》中 的一段话便是证明。他说:马融在《长笛赋》中所赋长笛,“空洞无底,剡其上孔,五孔,一出其背,正似今之尺八” 【8】。只要细心,就会发现方以智在这里也把事情弄错了,那就是羌笛传入时的“原本四孔”,是包括了底孔(笛体中声)的,实际上只有三个音孔。假若原本四个音孔,加上底孔就已能奏全五声,也就毋须京房再加音孔了。魏晋长笛以及唐代尺八,都是六个音孔,只有宋尺八是五个音孔,所以方以智误将京房改进的连同底孔才五孔的汉笛,与五个音孔的宋尺八混同了。

日本的现代尺八是由我国的宋尺八衍化而来的。但是日本的现代尺八却不同于宋尺八。原来十六世纪日本出现虚无僧,普化尺八便成了虚无僧的法器,于是普化尺八便禁止俗家演奏。德川幕府时期,很多武士成了浪人。他们也用普化尺八,由于势力大,虚无僧对他们也无可奈何。这些浪人便将普化尺八兼作防身武器,有的便在尺八的末端包上铁箍;为了增强尺八的耐抗度,他们便选用竹子近根部分製作,渐渐地这便成了尺八的选材标准;如今日本尺八的选材标准便规定为竹子近根部的七节五孔了。

这些武士所受的教育比较高,他们对尺八演奏技艺的提高也有很大贡献。例如黑泽琴古(1710—1771),他原是富罔的黑田藩士,后来成了浪人。他周游各地,搜集古曲,加上自己的创作而建立了“琴古流”。明治四年(1871年)废除普化宗,虚无僧不复存在,普化尺八便流向民间。

如今日本现代尺八最大的流派,除了琴古流而外,就是中尾都山(1874—1927)于明治二十九年(1927)在大坂创立的都山流。

尺八的吹口,从汉、唐以来一直都是反切的,因此吹口的边棱为竹肉(即竹黄)。这种吹口远不及洞箫吹口的竹青坚韧。为此,无论是琴古流还是都山流,都在吹口边棱上镶上了黑牛角,以防止吹口破损。琴古流管和都山流管在吹口上所镶牛角的形状不同:琴古流为三角形,上端随竹管的弧度磨出一弧形缺口,都山流管则为一小半圆形环(如图)。吹口镶上牛角,不仅保证吹口边棱不易损坏,同时又有利于发声,还成了流派区分的标志。琴古流与都山流的演奏指法略有不同,所演奏的曲目也不同;而都山流常演奏一些新曲,其中有一部分还是接受西洋音乐影响的新作品。

现今日本的民间尺八(即普化尺八),选用竹子近根部的七节制作,因此尺八上端的内径较大(内径约2.1公分),下端因竹肉厚实,内径可以根据需要开挖,以选择其适当的大小。笔者对管口校正理论经过多年研究才弄清,尺八吹口的深浅、末端内径的大小,都影响著尺八的基频和各个指孔的音高。製作者只要选定适当深浅的吹口和适当大小的末端内径,就可以保证规定长短的笛管能奏出符合规定的音高。吹口开得浅,可以保证演奏者能随意奏出圆滑的大二度的气滑音。日本现代尺八的这一演奏特点,也就成了演奏特色,这是洞箫(包括南音洞箫)所无法奏出的。此外,现代日本尺八在第三、四指孔之间有一个“中继”(犹如我国箫笛上的铜套节),可以适当伸缩尺八的长短以调节音高。这中继系何时由何人製作,今已无从考证。但可以认定,这中继必是在西洋音乐传入日本以后借鉴长笛的样式后设计的。

除了虚无僧所用的普化尺八而外,十五世纪中期至十八世纪初期,日本还盛行过一节五孔的“一节切”尺八。十九世纪初,“一节切”曾一度复兴,但很快也就销声匿迹了。究其衰败的原因,除了没有丰富的演奏曲目而外,其表现能力与表演形式也远不及普化尺八丰富的缘故。

在日本流传的,还有十六世纪初出现的三节五孔的“天吹”。天吹虽然流传至今,但它主要流行于鹿儿岛地区,影响远不及普化尺八。但是笔者对此器却有很大的兴趣。原来我国的箫笛在乐器形态上各存在者一个难解的谜:即,笛子上的“海底”(从笛塞到吹口边的距离)是何时收小的;洞箫是由尺八衍变而来的,尺八何时由外削的吹口演变成洞箫内挖的吹口的。在这衍化的过程中,天吹似乎应该引起我们的兴趣。

天吹的选材标准为三节、四段,这与日本法隆寺所藏隋朝的“笛”,正仓院所藏八支唐代尺八的选材标准完全相同。魏晋长笛与隋唐尺八皆为六孔,而天吹却与宋元明时代的尺八相同,为五孔。唐宋尺八的吹口都是反切口,与今日的洞箫不同;而天吹的吹口开挖方式却与今日洞箫相同,所不同的仅是深浅、大小不同。这深浅、大小不同等的吹孔,是否反映了这种变化尚未定型呢?

天吹的选材,明显的存在著我国我国文化的特点。这主要体现在天吹的选材及製作上。天吹的选材标准是:有三个节,这三个节由上而下依次象徵著天、人、地三统;三个节分成四段,自下而上依次象徵冬春夏秋四时;上开五个音孔,自下而上依次代表了木、火、土、金、水五行,这五个音孔还依次象徵了仁、礼、信、义、智五常。这问题看起来与乐器形态学并不相干,但从中我们也应该看出,天吹的出现不是偶然的,是有其文化底蕴的。

(六)尺八在中国

尺八是我国的古代乐器,如今在我国已经失传,不再有人用它来演奏。尺八盛行于唐,但是唐代的竖笛并不只叫尺八,它同时也叫笛。因此,不仅东汉蔡邕的“柯亭笛”理当是竖笛——魏晋长笛的前身,就是唐代李谟所吹之笛,也同样应该是竖笛——也就是尺八,而不是横笛。这有日本正仓院所藏的四支唐代横笛可为佐证。

正仓院藏著两支竹横笛,一支雕石横笛和一支牙横笛,共四支。这四支横笛的“海底”分别为:雕石,2.45釐米;牙,2.2釐米;竹,2.31釐米,另一支不详。这四支笛都为七个音孔。它为什麽要开七个音孔?原因是它的音域不宽。我们的乐器演奏家是不会碰到这问题的,如今D调笛上的海底绝对不会超过0.5釐米。海底过大,不仅使上方音孔的超吹音吹不出,即使吹出也绝对不是八度关系,这就影响了它的音域。正因为这一缘故,唐代的这种横笛虽然比尺八(竖笛)多一音孔,但是其音域远不及竖笛宽。试想,横笛的音域远不及竖笛宽,它的表现力会比竖笛强吗?李谟能用这种笛获得那麽辉煌的演奏效果?

关于洞箫,宋代苏轼《前赤壁赋》有一段描写:“客有吹洞箫者,依歌而和之。其声呜呜然,如怨、如慕、如泣、如诉,馀音嫋嫋,不绝如缕,舞幽壑之潜龙,泣孤舟之嫠妇。”从这段关于乐器演奏描写的音色与意境来看,它确实该是洞箫,绝不可能是排箫或者横笛。是否当时洞箫已经出现,这倒是个很值得引起我们注意的问题。

洞箫的出现,可能就导致了尺八的衰亡。从方以智《通雅》中的叙述来看,明末清初尺八还留存于民间,以后就不复存在了。如今南音洞箫又被称作尺八,因此很多人都认为,南音洞箫便是隋唐尺八的遗存。王耀华、刘春曙在《福建南音初探》一书中就有如下的叙述:

福建南音洞箫,不是一般流行的长短参差的洞箫。南音洞箫即我国唐宋遗存的一种称为尺八的竹管乐器,故而亦称南音尺八。南音洞箫是一种继承了古尺八、宋尺八的精华,具有独特构造和演奏风格的竹管乐器。结构上,南音洞箫保留了唐代六孔尺八的规制,LL造型上,它又吸收了宋尺八的特长,取竹之根部为材,以竹的十目(节)九节(段)和一目两孔为标准,下端无底,上端削V型吹口,比古尺八粗,上端直径3.5釐米,下端直径4.5釐米;长度上,南音洞箫在57.5至58釐米之间,恰好与明、清两代官造尺的一尺八寸相当【9】。

笔者自知孤陋寡闻,确实未闻宋尺八为何等样式,当然也就无从获知南音洞箫究竟获取了宋尺八的那些精华,只是不知作者所说的宋尺八乃是“取竹之根部为材,以竹的十目(节)九节(段)和一目两孔为标准,下端无底,上端削V型吹口,比古尺八粗”的根据何来?笔者深信,宋尺八绝不会有“V型吹口”,否则由宋尺八衍化而来的普化尺八也该保留著“V型吹口”的痕迹。至于说南音洞箫的长度“在57.5至58釐米之间,恰好与明清两代官造尺一尺八寸相当”,为什麽宋代尺八的长度要符合明清的尺度?何况这 57.5至58釐米,耐是整个洞箫的长度,而不是从吹孔至下端调音孔对于效长度。本世纪三十年代,“今虞琴社”彭祉卿所设计的黄锺雅箫,从吹孔至调音孔的有效管长为一尺八寸(合公制60公分),作者就没有称其为尺八。看来作者有关南音洞箫的行文多了点随意性。

至于南音洞箫何以称南音尺八,孙星群在《福建南音的性质及其形成年代》中的一段话还是很能说明问题的。他说:“苏东坡《赤壁赋》中有‘客有吹洞箫者’句,往此,洞箫之名,日渐盛行,尺八之称谓再无人使用。而南音平日皆称洞箫,只是近来探古溯源时才又称起尺八的”(10)。孙先生所说极是,南音“尺八”乃是近年为“考古溯源”而对“南音洞箫”的改称,民间确实仍习惯于称洞箫。

我国虽然是尺八的故乡,洞箫的兴起而代替了尺八的地位,从而导致了尺八的衰亡,这也是不奇怪的。当然,我们完全可以将尺八重新振兴起来,就象箜篌、埙等乐器曾经绝响,如今又振兴起来一样。

注解:

(1) 请参阅《中国音乐学》1991年第2期拙文《“泰始笛”複製报告》。

(2) 见人民音乐出版社1961年10月版、[日]山根银二著、丰子恺译《日本的音乐》第58页。

(3) 此表所据为正仓院事务所编,昭和四十二年十月版《正仓院的乐器》第108页

(4) 此表所据乃是1994年3月31日发行、东京国立博物馆编《法隆寺献纳宝物特别调查概报》。

(5)(8) 请见《方以智全书·通雅》,上海古籍出版社1988年9月版,第943页。原文标点“剡其上,孔五孔”,误,应予更正。

(6) 见《正仓院的乐器》第58、57页。

(7) 见1951年1月上海万叶书店出版缪天瑞《律学》“杨(荫浏)序”。

(9) 福建人民出版社1989年12月版。

(10) 福建省群众艺术馆、中国音协福建分会民族音乐委员会合编《福建民间音乐研究》

上海市中山南路1669弄78支弄39号后门

邮编:200011

转自台湾山城(王锦德)老师博客:blog.xuite.net/shakuhachi.taiwan

评论列表: