洞箫:中国与日本--中国厦门大学李琦教授

http://blog.sina.com.cn/s/blog_675d0c2401017lgu.html

洞萧:中国与日本(田青 音乐家) (2012-10-07 23:58:12)

李琦按:

中秋晨起,秋风清爽。静读田青先生《禅与乐》。其书以《弁言》起始。《弁言》短短,千有馀言;敏察明思,文约意远。我由之启发,更生共鸣,遂起意录成此一文本,用以传播。题目为录者所加。

1996 年初夏,我带著北京佛乐团去德国巴伐利亚参加“世界宗教音乐节”。在许多场演出中,有一场演出给我留下了深刻的印象。那是在一所大学的小礼堂,上半场是一个日本音乐家的尺八独奏,下半场是我们北京佛乐团的节目。在后台共享的演员休息室,我们团的十几个团员一边准备演出的“家伙”,一边你一言我一语地聊天。而那个日本音乐家却在休息室的一个角落默默打坐,他唯一的随从即他的儿子,则默立在侧。我们团一个团员对我说:“他只有一个人?那肯定演不过我们”。我没有说话,只是示意他们轻声,不要打扰那个打坐的日本音乐家。快开演了,那个日本音乐家徐徐起身,他的儿子托著一套绣著族徽的礼服跪在他面前。待他向族徽行礼之后,儿子才伺候他恭敬谨严地穿上礼服。这一切,都是在沉默中进行的。这仪式感极强的穿衣过程结束后,他不跟任何人打招呼,眼睛看著地面,轻轻地向舞台走去。

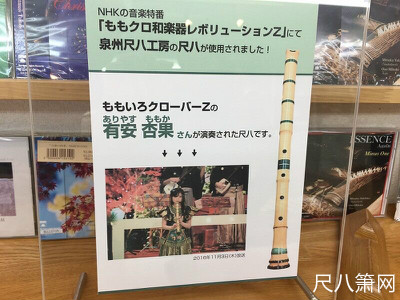

我让我的团员们安静候场,然后绕进观众席,在最后一排静静坐下。那个日本音乐家跪坐在舞台中央,依旧低眉看著地面,一言不发。我不知道那沉默究竟有多久,是两分钟,还是三分钟?抑或更长?但我却深深地感到,他的沉默不是空白,而是一种力量,因为所有的观众都似乎感受到了什麽,不知不觉地和他一起沉浸在寂静中,大气不出,好像不是在等待一场音乐会,而是在期待著某种重大事件的发生。他终于把尺八放到嘴边,那声音,彷彿从辽远的时间深处传来,呜咽著,把一种亘古即在的苍凉和温暖送到观众的心中。他一个人,一隻尺八。一隻从中国传过去,但在中国绝大部分地区失传而只保留在南音音乐里、被闽南人称作洞箫的乐器。他不间断地演奏了半场,没有第二个人,没有任何其他的陪衬和帮助。当他起立行礼的时候,观众才彷彿从他音乐的魔法中惊醒,用长时间的掌声向他们心目中的东方致敬。

后半场是我们团演奏的北京佛乐。十几个团员,除了来自北京广化寺的两个僧人外,其馀都是北京民间佛乐著名传人张广泉的弟子,那个娴熟地演奏从智化寺京音乐到被称为“怯音乐”的北京民间佛曲。他们的乐器,完全是正宗的北方佛教音乐的正统乐器,笙、管、笛加云锣,还有鼓、铛子、木鱼等法器。这是大陆经历过数十年“破除迷信”教育和“文革”浩劫后少数仅存的尚可演奏佛教音乐的队伍。他们的演奏,当然也获得了欧洲观众的讚赏和欢迎。我不能说那天的演出是上半场更成功还是下半场更成功,因为两种音乐“各美其美”,无法比较。但是那天演出结束后晚宴上一个欧洲音乐学家的问话,却令我感到一种羞愧和困惑。而正是由于这个羞愧和困惑,促使我写下了读者正在读的这本书。他说:“在日本的尺八音乐中,我听到了禅意。而在中国的佛教音乐中,我听到的却和我在中国民间音乐中听到的一样,嗯,好听,但是有点吵。请问你,这是为什麽”?

我当时给他讲了中国佛教“华化”的过程和佛教与中国民众社会生活的密切联繫,讲了明清之后中国兴起的“人间佛教”的情况,讲了中国佛教音乐的功能和场合,讲了中国普通民众的审美习惯与民间音乐对佛教音乐的影响,我更强烈地向他指明,无论是禅还是尺八,其故乡都是中国。但是,我却从他的眼睛裡,读到了一种被礼貌掩盖著的他自己的价值判断。

其后,我不断地被这个问题困扰:为什麽中国现存的传统音乐(包括佛教音乐和道教音乐)裡,我们似乎感受不到禅意?感受不到这个曾经深深影响中国文化的各个领域、各个层面的深邃博大的东方智慧和精神?是中国音乐与禅无缘,还是我们的考察不够深入?尤其是近年来,当研究禅与中国文化的关系已经成为一门显学,乃至禅与中国文学、禅与中国诗歌、禅与中国绘画等等的著作大量出版的时候,禅与中国音乐的关系,却至今鲜有论者。这很奇怪,也不应该。因为无论就其形而上的层面而言,还是就其形而下的层面而言,都再也没有一种艺术门类像音乐一样与禅有著如此众多的相似性了。

禅与中国音乐的密切关系、中国传统音乐中所深蕴著的禅意,以及禅和禅宗曾经深刻地影响了中国音乐的事实,从未引起人们足够的重视。

当今中国音乐发展中暴露出的主要问题,是背离了中国传统音乐的本性和传统,丢弃了中国传统音乐中曾经蕴涵著的禅意,盲目、全面地照搬西方音乐的一切。只有在透彻了解中国音乐与禅近似的本质之后,只有在重新忆起禅和禅宗曾经深刻影响中国音乐的发展历程之后,我们才能突破“弱势文化”的困境,找回中国音乐的独特意境。而只有深具禅意的音乐,才能在国际乐坛上彰显华夏独特的乐风。

唐时,有一位诗人有幸在僧院中听琴。听琴之后,他吟出了四句诗:

禅思何妨在玉琴,真僧不见听时心。

离声怨调秋堂夕,云向苍梧湘水深。

禅思悠悠,琴韵悠悠。禅与音乐的因缘,也如秋日的湘水一样,澄澈深幽。

补白:以下是《禅与乐》中的一段话:

以音乐的出现来看中国文明,则有八千年的历史了。

按曾侯乙墓的出土,“这一切,美妙的金石之声、可敲出两个谐和音的'双音钟'、达三个半八度的半音阶排列的完整音列、十二律在实践中的应用暨'旋宫转调'的实践和理论,都是在公元前五世纪前完成的。而欧洲古典音乐真正的发展,却是两千年之后的事了”。

摘自台湾山城(王锦德)老师部落格:blog.xuite.net/shakuhachi.taiwan

评论列表: